Ein Blick in die Semder Geschichte

von Karlheinz Müller (02/2024)

(Bilder zum Vergrößern bitte antippen)

Wie archäologische Funde belegen, reicht die Geschichte von Semd weit bis zu den Kelten und Römern zurück. Keltengräber, Hügelgräber, alte Römerstraßen und Gutshöfe zeugen von der frühen Besiedlung der Region.

Im 3. Jahrhundert wurden die Römer von den Alamannen vertrieben, und im darauf folgenden Jahrhundert eroberten die Franken das Gebiet, welches zur Verfrankung der Bevölkerung führte, wie es sich noch heute in der Semder Mundart zeigt.

In dem ältesten erhaltenen Festbuch zum Gau-Schützenfest 1927, wird die Jahreszahl 836 als Ersterwähnung des Dorfes genannt. Diese Angabe basierte auf dem Eintrag „Siemina“ in den „Notizen aus einem alten Evangelienbuche der Abtei Seligenstadt“. Allerdings ist diese Notiz undatiert und daher als urkundliche Ersterwähnung ungeeignet. Die tatsächliche urkundliche Ersterwähnung erfolgte im Jahr 1312, als Semd erstmals als „Semede“ in einem Kaufvertrag zwischen dem Kloster Fulda und einem Frankfurter Bürger namens Eckehard von Frauenrode erwähnt wurde.

Im Jahr 1330 wurde die Forstwaldkapelle, auch als „Capella in foresta“ bekannt, erstmals urkundlich erwähnt. Sie soll im Bereich des „Stoabuggels“ im Mittelforst am Ende der Salzlackschneise gestanden haben. Diese markante Kapelle wurde vermutlich auf den Ruinen eines römischen Gutshofes errichtet. 1589 beschloss der Rat der Stadt Umstadt, das Baumaterial der Forstkapelle, die nach der Einführung der Reformation (1547) zerfallenen war, zum Neubau des Umstädter Rathauses zu verwenden.

Im Jahr 1475 finden sich Hinweise auf verschiedene Gerichte wie das „Grävengericht“ und das „Märkergericht auf der dauben Sembd“. Das für viele Entwicklungen in Semd einflussreichste Gericht war wohl das Grävengericht. Die Grafen von Katzenelnbogen richteten es für ihre Besitztümer in Semd ein, die sie aus ihrer Zeit, als sie an Umstadt berechtigt waren, behielten. Die Bewohner der „Gräffengasse“ oder eines „Gräffenplatzes“ hatten Sonderrechte und waren so z.B. vom Blut- oder kleinen Zent befreit.

Semd gehörte von alters her zusammen mit Richen und Klein-Umstadt zum „Oberamt Umstadt“. Aber es galt etwas Besonderes für sie. Während es für Richen und Klein-Umstadt im Salbuch von 1621 lapidar heißt, dass diese Orte „den beiden Herren mit Hoher und Nider Obrigkeit“ gehören, hieß es für Semd: Weil es keine andere Gerichtsobrigkeit „denn beider Herrschaften“ habe außer dem „Kreffengericht, so der landgraff des Orts uff etzlichen güttern hatt“, werde der Ort als der Herrschaften „angehör“ verstanden. Es ist auch bemerkenswert, dass die Semder gegenüber dem Amtsort Umstadt nicht mit Frondiensten belastet waren, im Unterschied zu den Klein-Umstädtern und den Richern. Die hatten z.B. das Heu auf dem Abtsrod ab- und dürr zu machen und für die landgräfliche Kellerei Holz zu spalten. Außerdem mussten sie das Pfälzer Schloss säubern, „alle 8 oder 14 Tage die Frucht wenden, Zaunstecken machen und den Burggarten behegen.“ Aber ganz ungeschoren blieben die Semder auch nicht. Sie hatten nach uralter Überlieferung jährlich zwei Eichbäume zur Burg Otzberg zu liefern, die sie auf die äußere Mauer der Festung legen mussten.

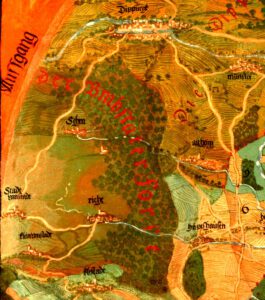

Um das Jahr 1504 vermutet man den Untergang des Weilers „Steinhausen“ während der Bayerischen Fehde. Steinhausen lag in der Gewann „Am Einsiedelpfad“ zwischen dem Einsiedelweg und dem Mühlweg und bestand aus 4 bis 5 Bauernhöfen.

Durch den 30-jährige Krieg (1618-1648) wurde Semd mehrfach zerstört. Die Pest dezimierte die Bevölkerung erheblich, sodass von 292 Einwohnern nur 9 in Groß-Umstadt überlebten. Nach Kriegsende kehrten die Familien Menges und Mohrhard zurück und begannen mit dem Wiederaufbau des Ortes.

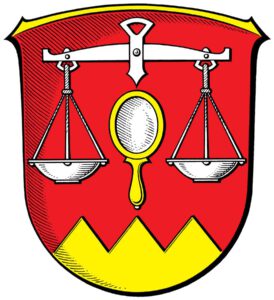

Im Jahr 1713 erhielt Semd erstmals ein Gerichtssiegel mit der Abbildung einer menschlichen Figur mit Waage und Spiegel über drei Spitzen.

Die heutige Semder Kirche wurde 1792 von Joh. Dietrich Seibert und Schultheiß Joh. Henrich Seibert erbaut. Im gleichen Jahr erbaute Johann Dietrich Seibert als Wirt auch das Gasthaus „Zur Krone“.

Auf Grund der wirtschaftlichen Situation in Deutschland wanderten zwischen 1835 und 1860 viele Einwohner nach Amerika aus, besonders im Jahr 1853/54 waren es 58 Bürger.

Um 1870 wurde ein öffentliches Backhaus in der Beschgasse eingerichtet, wo jede Familie die Möglichkeit hatte, ihr Brot oder Kuchen zu backen. Das Brennmaterial musste jeder selbst zur Verfügung stellen. Die „Baggesfraa“ überwachte den Backvorgang. Unter ihrer Aufsicht wurde die Reihenfolge des Backens ausgelost.

1892 wurde die erste Dreschgemeinschaft gegründet.

Die Industrialisierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts führte dazu, dass viele Menschen in größeren umliegenden Städten Arbeit fanden. Die Elektrizität wurde in Semd 1908 bis 1910 eingeführt.

Mit dem Bau eines neuen Schulhauses in der Groß-Umstädter Straße wurde 1909 begonnen. Im Jahr 1911 konnte die „Schul im Egg“ mit zwei Klassen und zwei Lehrerwohnungen bezogen werden.

Nach dem Ersten Weltkrieg verfügte Semd über 13 Gasthäuser, 4 Tanzsäle, 2 Kinos und 3 Kegelbahnen, die bis in die Nachkriegsjahre des Zweiten Weltkriegs Bestand hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden bis zu 110 Haupt- und Nebenerwerbslandwirte gezählt.

Im Jahr 1952 wurde eine Wasserleitung verlegt und Semd wurde an das Gruppenwasserwerk Eppertshausen angeschlossen. In der Zeit davor mussten sich die Haushalte aus den Dorfbrunnen mit Frischwasser versorgen. Ein oder zwei solcher Brunnen waren damals fast in jeder Straße vorhanden. Der letzte Gänsehirte beendete seine Arbeit im gleichen Jahr.

1953 wurde die alte Sporthalle durch die Semder Bürger erbaut, die heute als Vereinsheim für den TV1890 Semd dient. Legendär waren die Fastnachtsveranstaltungen in „de Hall“.

1958 wurde das neue Schulgebäude, die Landrat Gruber Schule, in der Groß-Umstädter Straße eingeweiht.

Am 04. Mai 1960 erhielt die damals selbstständige Gemeinde Semd eine Verleihungsurkunde vom Hessischen Minister des Innern und durfte fortan ein neues Wappen führen: „In Rot über drei goldenen Spitzen eine silberne Waage über einem silbernen Spiegel in goldenem Rahmen.“

In den frühen 1960er Jahren erfolgte die Herstellung der Kanalisation, Straßen und Gehwege wurde neu gebaut, und die zweite Feldbereinigung wurde durchgeführt. Die Friedhofshalle mit Ehrenmal für die Gefallenen wurde ebenfalls in dieser Zeit neu erbaut.

Ab Oktober 1960 entstand ein neues Baugebiet mit den Straßen Buschweg, Karl-Ulrich-Straße und Im Grund.

Im Jahr 1962 wurde eine Milchsammelstelle in der heutigen Ernst-Reuter-Straße eingerichtet. Jahrzehntelang war den Bewohnern von Semd der Anblick der täglichen „Milchwagengespanne“ zur und von der Milchsammelstelle vertraut. Im April 1991 verschwand dieses Stück Semder Geschichte.

Ab 1964 entstanden dann weitere große Baugebiete, darunter die weitere Bebauung der Oberendstraße, die Fortsetzung der Hügelstraße, die Erich-Ollenhauer-Straße, die Theodor-Heuss-Straße und der Tulpenweg. Drei Jahre später entstand das Baugebiet „Am Frauengraben“.

Im Oktober 1971 erfolgte die Grundsteinlegung für das evangelische Gemeindehaus in Semd. Es wurde im Jahr darauf eingeweiht und ist zum Zentrum eines aktiven Gemeindelebens geworden. Während den Wintermonaten werden hier auch die Gottesdienste abgehalten.

In Eigenhilfe wurde 1972/73 das Feuerwehrhaus von Vereinsmitgliedern gebaut.

Die Semme floss früher seitlich der „Beschgasse“ gemächlich durchs Dorf. 13 Brücken führten über den Bach zu den gegenüber anliegenden Grundstücken. Dieses Stück Romantik hatte aber auch seine Schattenseite. Mit regelmäßiger Pünktlichkeit stellte sich im Ortsbereich Hochwasser ein. 1973 wurden die Hochwassergefahr eingedämmt und die 13 Brücken durch Verkastellung der Semme beseitigt. Ein schönes Ortsbild verschwand damit allerdings leider auch für immer. Die Kläranlage des Abwasserverbandes Hasselbach-Semme wurde ebenfalls 1973 in Betrieb genommen und bis 1998 genutzt.

Ab 1974 entstand das letzte große Baugebiet mit dem Fasanenring, der Lerchenstraße, dem Drosselweg und dem Taubenweg.

In den Jahren 1972 bis 1977 gab es in Hessen eine große Verwaltungs- und Gebietsreform. Semd beabsichtigte einen freiwilligen Zusammenschluss mit der ehemaligen Kreisstadt Dieburg. Dies scheiterte aber seitens Dieburgs aus politischen Gründen. Zum 01.01.1977 erfolgte daher die „Zwangseingliederung“ nach Groß-Umstadt und Semd ist seither ein Stadtteil von Groß-Umstadt.

Im Jahr 1980 wurde der ehemalige Faselstall zum Schützenhaus umgebaut. Der Schießstand befindet sich auf dem ehemaligen Heuboden.

Ab 1984 folgte ein kleineres Baugebiet mit dem „Im Einsiedel“.

1990 wurde die neue Mehrzweckhalle errichtet und seit 2004 komplett vom TV 1890 Semd in eigener Regie übernommen.

In den Jahren 1994/95 erfolgte ein naturnaher Ausbau der Semme in den Gemarkungen Semd und Altheim mit der Ausweisung des Naturschutzgebiets „Taubensemd“.

Im Jahr 2002 wurde der Teich des Angelvereins auf dem Gelände der Kläranlage hergerichtet und 2003 eingeweiht.

In 2004 fand eine internationale Forst-Messe im Wiesengrund statt, bei der eine 31,33m lange Bank aus einer Douglasie gefertigt wurde. Nach Beendigung der Messe sollte die Bank eigentlich veräußert werden, aber die Semder Bürger verübten einen „Bankraub“ und behielten die Bank als außergewöhnliches Stück Semder Geschichte.

Im Jahr 2010 erfolgte der Bau einer Biogasanlage und eines städtischen Recyclinghofs an der K 126 sowie der Bau eines neuen Kindergartens auf dem Schulgelände.

Im Jahr 2012 fanden die Feierlichkeiten zur 700-jährigen urkundlichen Ersterwähnung mit verschiedenen Veranstaltungen statt. Höhepunkt war die „Semder Jubiläums-Kerb“ bei der neben historischen Ausstellungen zahlreiche weitere Attraktionen stattfanden.

Im Oktober 2022 hat der Spatenstich für das Baugebiet „Buschweg“ in Semd stattgefunden. Auf etwa zwei Hektar Raum ist Platz für rund 60 Wohneinheiten. Ein Spielplatz gehört ebenfalls zum Konzept.

Die Kerb (im Volksmund Kirb genannt) war im Leben der Semder schon immer ein wichtiges Fest und wurde bereits in der Vergangenheit ausgiebig gefeiert. Ein Spruch besagt: „Die Semmer-Kirb wie sie frieher gefeijert woarn is, wur im gonze Umkreis beriehmt. Die Mädchen houn fir jeden Doach e nei Klaad gried, in 3 Säl wur Doanzmusig un in denne veele Wirdschafde die se hann, wur de Deiwel lous.“ Der Termin war nicht immer der erste Sonntag im September. Bis ca. 1700 feierte man die Kerb am, oder um den Sankt Jacobstag (25. Juli). Der Brauch des Kerbstraußaufhängens und des Kerbspruchs geriet aber über viele Jahre in Vergessenheit. Erst seit Ende der 80er Jahre, als die „Wüstensöhne“ die „Straßenkerb“ in Semd wieder aufleben ließen und die „Chippendales“ 1998 diese Tradition fortsetzten, wird die Kerb wieder „ausgegraben“, ein Kerbbaum gestellt und auch ein Kerbspruch gehalten. Seit 2010 wird die Kerb vom „K-Team“ – einer eigenen Abteilung innerhalb des Semder Heimatvereins – ausgerichtet und der Brauch fortgesetzt.

Weil man in früherer Zeit so gerne feierte, ließ man es nicht nur bei der Kerb bewenden. Vier Wochen später feierte man die Nachkerb und nochmals drei Wochen später die sogenannte „Krotzekerb“, abgeleitet vom dem Begriff „Rübekrotze“ (Rübenblätter).

Die Geschichte von Semd wird auch im besonderen Maße von den zahlreichen Vereinen geprägt. Die Vereine sind zu einer Zeit entstanden, als wirtschaftliche Not herrschte und die Menschen die Gemeinschaft suchten. Heute zeigen sich immer mehr die Folgen einer globalisierten Welt. Sie verändern nicht nur die Arbeitswelt, sondern treffen auch die Vereine durch ein verändertes Freizeitverhalten. Trotz ständiger Bemühungen der Vereine z.B. um Nachwuchs, ist die Zukunft vieler Vereine ungewiss.

Auch die allgemeine Infrastruktur von Semd hat sich in den letzten Jahren stark verändert. So wurde die seit 1972 bestehende Filiale der Volksbank zum 01.06.2017 geschlossen. Zum gleichen Zeitpunkt schloss die Metzgerei Mohrhard ihr Verkaufsgeschäft. Die Sparkasse, erst 2015 in Räume im „Semder Markt“ umgezogen, wandelte bereits 2018 die personalbesetzte Filiale in eine SB-Stelle um und wurde 2021 ganz geschlossen. Von den ehemals 13 Gastwirtschaften in Semd hat das als letztes verbliebene Gasthaus „Zur Krone“ mit Beginn der Corona-Pandemie im ersten Lockdown für immer den Zapfhahn zugedreht.

2013 erfolgte die Gründung Semmer Bürger GmbH mit dem Ziel den örtlichen Lebensmittelmarkt zu erhalten. Ab 2016 betrieb die GmbH den Markt sogar in Eigenregie. Konnte 2019 noch „100 Jahre Some“ gefeiert werden, mussten aber trotz aller Bemühungen aus wirtschaftlichen Gründen die Türen Anfang 2023 für immer geschlossen werden.

Auch in der Landwirtschaft gab es große Veränderungen. Von den nach dem 2. Weltkrieg gezählten 110 Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben wird die vorhandene Nutzfläche derzeit nur noch von einer handvoll Betrieben bewirtschaftet.